徐国良研究员受邀在《细胞研究》上发表关于“RNA聚合酶识别5caC的分子机制”的研究的专评

来源:

时间:2016-01-18

5-甲基胞嘧啶(5mC)作为一种重要的表观遗传修饰,在哺乳动物中发挥着重要的基因调控功能。近年来,随着Tet双加氧酶家族的发现,以及其对5mC的氧化产物5-羟甲基胞嘧啶(5hmC),5-醛基胞嘧啶(5fC)和5-羧基胞嘧啶(5caC)的发现,DNA的主动去甲基化机制也得到了更深入的阐述。与5mC以及5hmC相比,5fC和5caC在生物体内含量较低,且并没有相应的文章报导其对应的识别蛋白,因此人们更倾向于将5fC以及5caC作为DNA主动去甲基化的中间产物,而并非一个稳定修饰来看待。2012年,加州大学圣地亚哥分校的Dong Wang课题组研究发现,5fC与5caC的存在会引起RNA聚合酶II在DNA上移动的阻滞,暗示这些氧化修饰可能存在一定的转录调控作用。但其中的分子机制还未可知。

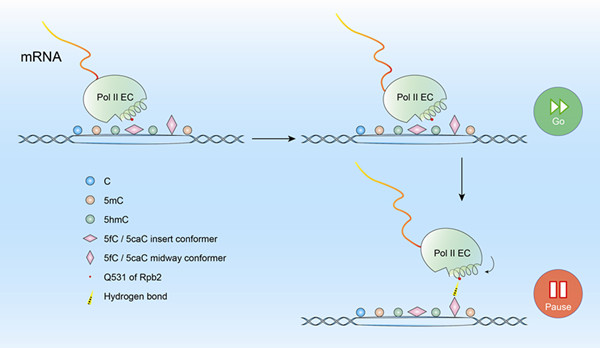

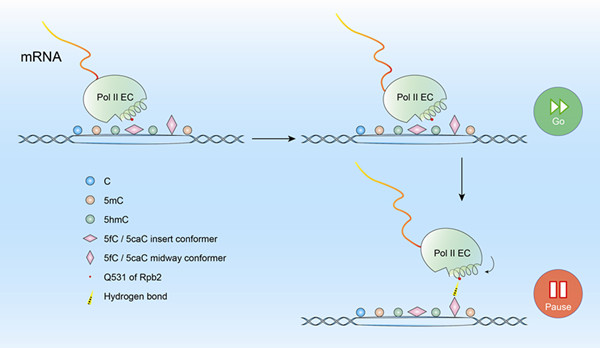

2015年6月29日,Dong Wang课题组与Xiang-Dong Fu课题组合作在Nature上发表文章,他们利用结构生物学手段,解析了RNA聚合酶II与5caC的晶体结构。结果发现,RNA聚合酶II上的Rpb2亚基上,存在一个Q531的氨基酸残基,可通过氢键与5caC的羧基相互作用,从而引起RNA聚合酶II在DNA上的位置发生偏转,并进一步导致GTP的错位,从而引起DNA转录阻滞。5fC的醛基也会与Q531相互作用,因此具有与5caC类似的功能。而5mC以及5hmC则无法与Q531形成有效氢键,因此对DNA转录并没有明显的抑制。这项工作揭示了5fC与5caC作为“稳定的遗传修饰”参与生物学过程的分子机制,促进了人们对Tet及其氧化修饰功能的认知,为更深入研究DNA氧化修饰提供了很好的参考意义。而后续关于如何解除5fC/5caC对转录的阻滞作用将会是这项工作的下一个研究热点。

图示:5fC/5caC通过与Rpb2亚基的Q531残基形成氢键引起RNA聚合酶II转录功能的暂停