1月6日,国际学术期刊Journal of the American Chemical Society在线发表了国家蛋白质科学研究(上海)设施核磁分析系统用户中国科学院青岛能源所姚礼山研究员课题组的最新研究论文:“Quinary Interactions Weaken the Electric Field Generated by Protein Side-Chain Charges in the Cell-like Environment”。该研究成果为定量研究蛋白质与环境的五级相互作用提供了实验方法,同时也证明蛋白质内部的电场强度可以被细胞环境的五级相互作用所改变。

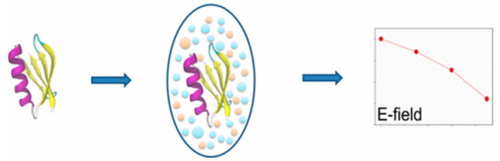

探究细胞内部的拥挤环境对于蛋白质稳定性、蛋白质折叠以及蛋白质与配体相互作用的影响效应一直是细胞内核磁共振领域的研究热点。细胞内的拥挤环境主要通过空间位阻效应和五级相互作用(蛋白质与环境的弱相互作用和静电场相互作用)发挥作用。该课题通过研究不同拥挤环境下模式蛋白质GB3上三种带电荷氨基酸侧链产生的内部电场效应,定量描述环境五级相互作用对蛋白质内部电场的改变程度。

以GB3蛋白质的某个带正电荷的赖氨酸残基K为例,当把K点突变为不带电荷的A,蛋白质内部该电荷产生的电场被消除。该电场可以通过液体核磁共振的化学位移滴定(CSP)实验准确测量。由于电场相互作用在距离上是长程的,对于那些远离突变位点的氨基酸残基,蛋白质结构变化导致的CSP效应可以忽略,这些远程氨基酸残基的CSP效应就可以准确反映蛋白质内部电场变化。该研究结果显示,90g/L的大肠杆菌细胞裂解液可以削弱K19的静电场约67%,而对于K40的静电场只削弱7%。进一步分析表明,大肠杆菌细胞裂解液对静电场的削弱机理类似氯化钠分子,主要是通过改变蛋白质表面电荷分布影响电场改变。

该文章的第一作者是青岛能源所姚礼山研究员课题组的研究生张宁和安辽原博士,该研究得到了国家自然科学基金委的经费支持。蛋白质上海设施核磁分析系统技术主管刘志军博士作为该文章的合作者,帮助用户在上海设施B600谱仪上建立了特殊的CSP实验脉冲序列和优化参数,为该用户课题研究提供了有力的技术支撑。

文章链接:http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/jacs.6b11058

细胞裂解液的拥挤环境对GB3蛋白质内部电场的影响效应示意图